Il regime fascista durò dal 1922 al 1945, anno della fine della guerra, e sotto il comando di Mussolini in quel ventennio furono varate molte leggi contro la libertà delle persone, dalle persecuzioni razziali a quelle contro la libera associazione, che sciolsero partiti, sindacati e associazioni di ogni tipo. Decine di dissidenti o di odiati dal regime furono arrestati, mandati al confino o spediti nei campi di concentramento per essere uccisi; tra questi ci furono, oltre agli ebrei, gli omosessuali, le lesbiche, gli zingari e le donne accusate di malattia mentale a causa di comportamenti anticonformisti o femministi. La persecuzione omofobica nasceva dal machismo strutturale del nazifascismo, che nutriva la convinzione che tra gli italiani, popolo virile per eccellenza, non esistesse l’omosessualità, ma solo comportamenti invertiti che minacciavano il decoro pubblico e la stabilità della razza. L’isola di San Domino fu un esempio felice di come la stupidità del regime, volendo limitare le libertà dei gay, le avesse in realtà ampliate. A molti altri omosessuali, uccisi a botte dalle squadracce o mandati ai forni crematori, non andò altrettanto bene.

«Io non finirò mai di essere grato al nostro Duce! È merito suo se sono nel posto più bello del mondo, davanti al mare e in mezzo ad amici con i quali non devo fingere di essere quello che non sono».

Certo, magari il Duce non voleva farci un favore mandandoci tutti all’isola di San Domino, ma non importa: senza volerlo ce lo ha fatto lo stesso e adesso siamo qui, quarantacinque catanesi, prigionieri di uno scoglio in mezzo al mare, ma finalmente liberi di essere quello che sono. A dire il vero io non è che lo sappia proprio con precisione quello che sono. Dove sono cresciuto io mi hanno abituato più che altro a sentirmi dire quello che non sono.

«Non sei un vero uomo» mi ha detto mio padre quando gli ho spiegato che non mi interessava andare a caccia di cinghiali con lui e i suoi amici. Mi fanno paura gli spari dei fucili e più di tutto temo i cani sbavanti che si agitano tra i cespugli, impazziti per l’adrenalina. Lo ammetto, a me fa pietà quel povero animale che fugge e che certo non capisce perché quegli uomini urlanti lo stiano inseguendo. Ho visto cosa gli fanno quando lo prendono: lo legano a quattro di spade sul carretto col muso rivolto verso l’esterno, poi girano tutto il vicinato urlando perché tutti escano a vedere l’impresa epica di aver ucciso una bestia in dieci. A volte il cinghiale è ancora vivo, solo ferito, e muore lentamente durante quel giro in cui con la sua intelligenza di bestia capisce solo che non ha più scampo. Ma un vero uomo, mi ha spiegato mio padre, non ha pietà della vita di un essere inferiore, nato per essergli sottomesso. L’animale è più debole e l’uomo più forte e ne fa quel che vuole. «Vuoi essere considerato più debole di un animale? Vuoi che tutti pensino che sei una femminuccia?»

Questa cosa della femminuccia è il vero punto, e questa parola è stata il mio incubo per tutta l’infanzia. Cosa avranno mai le femmine di così brutto da non dovergli proprio somigliare, nemmeno per sbaglio? Non l’ho mai capito davvero. Mia sorella, per esempio, anche se è più piccola di me, dei cani non ha avuto mai paura, quindi in che senso se io ho timore dei cani sarei una femminuccia? A lei non l’ha morsa mai alcun cane, io invece avevo sei anni quando quello del vicino mi si è lanciato addosso e solo correndo come un dannato fino a oltre il cancello di casa sono riuscito a sfuggirgli.

Ho rispetto della paura, dato che è la paura che mi ha salvato. Ma per mio padre la paura è solo debolezza. Quando cadevo e mi facevo male diceva che non dovevo piangere, che dovevo prendere esempio da lui. Una volta gli è caduto sul piede il ceppo d’olivo che stava portando in casa per farci il fuoco e dal male che gli ha fatto voleva piangere di sicuro, invece si è morso il labbro così forte che gli è uscito il sangue, perché per lui non essere una femminuccia vuol dire che ti devi fare male due volte, prima al piede e poi al labbro. A me sembra una cosa stupida, ma ho capito che per lui è importante, forse per via del Duce. Il Duce non piange mai! Il Duce non ha mai paura! Il Duce con coraggio offre indomito il petto al pericolo! Il Duce è un vero uomo, quello a cui tutti dovremmo cercare di assomigliare. Qui a San Domino invece ci sono solo uomini come Filippo, che ha paura dei tuoni e il petto preferisce darlo al vento quando corre in bicicletta, oppure come Giovanni, che a volte lo scopro a piangere per la nostalgia dei fratelli e il petto glielo ho visto porgere solo alle onde del mare quando si tuffa. Io sono come loro e insieme a noi ci sono altri quarantadue uomini di Catania che forse prima o dopo hanno tutti offerto il petto alla cosa che il regime considera sbagliata. Siamo qui per condanne da poco, chi per un anno, chi per tre, nessuno comunque per più di cinque, perché questa è la pena che il regime fascista dà a chi è sospettato di reati contro la razza o contro il pudore. Per il tribunale siamo tutti spudorati, qui a San Domino. È bastato poco per diventarlo. Qualcuno è stato visto abbracciare un amico. Qualcun altro vestirsi da donna a carnevale. C’è persino chi, come me, è stato denunciato in segreto e non sa nemmeno bene di cosa sia accusato. Siamo venuti qui tutti impauriti, spaventati all’idea di essere soli in mezzo ad altri sconosciuti, pronti a difenderci, a ricominciare a nasconderci, guardati a vista dai carabinieri che ogni notte ci chiudono nelle camerate senza fogne e vanno via per tornare a controllarci il mattino dopo.

Chi ci ha mandato qui era convinto di metterci in una brutta specie di prigione, sperando forse che ci saremmo ammazzati tra noi o suicidati o che saremmo spariti da soli, dimenticati come incrostazioni sugli scogli dell’isola. Non pensava di certo che le cose sarebbero andate come poi sono andate. Nessuno dei giudici che ci ha condannato immaginava che, mettendo insieme quarantacinque uomini che il regime considerava diversi, strani e devianti, li avrebbe trasformati in una comunità di persone tutte uguali, dove per nessuna di loro sarebbe più stato necessario nascondersi o fingersi diversa da quella che era. Di giorno qui ciascuno fa quello che può per campare oltre le poche lire che ci passano per mangiare. C’è chi cerca funghi e li rivende al paese, chi raccoglie fichi e li porta casa per casa, c’è Peppino che si è messo a fare il falegname, Giovanni il fabbro, Filippo e Santo pescano in mare e io faccio il sarto, che quello mi ha insegnato mia madre a fare. La sera però organizziamo feste, cantiamo, facciamo teatro per non morire di noia e dentro i travestimenti degli spettacoli possiamo essere tutto, giovani o vecchi, uomini o animali, maschi o femmine, senza che nessuno venga a dirci che esiste un modo sbagliato o un modo giusto di essere una o l’altra cosa.

A volte mi manca casa mia, mia madre e la sua parmigiana, le mie sorelle che mi vogliono bene, persino mio padre mi manca a volte, ma poi mi rendo conto che se mi mandassero via da quest’isola lascerei l’unico posto al mondo dove nessuno ha mai pensato di offendermi chiamandomi femminuccia. Forse un giorno diranno che il Duce ha fatto anche cose buone. Ecco, io spero che quel giorno qualcuno si ricordi di noi e di questa prigionia, perché mandarci qui da innocenti non è una cosa buona di sicuro. È vero però che mentre lui pensava di fare una cosa cattiva – isolarci, emarginarci, farci sentire braccati come un cinghiale senza più scampo dai suoi cacciatori – noi qui uniti l’abbiamo fatta diventare una cosa bellissima. Quello che da soli era soltanto un esilio, insieme è diventato un regno di libertà.

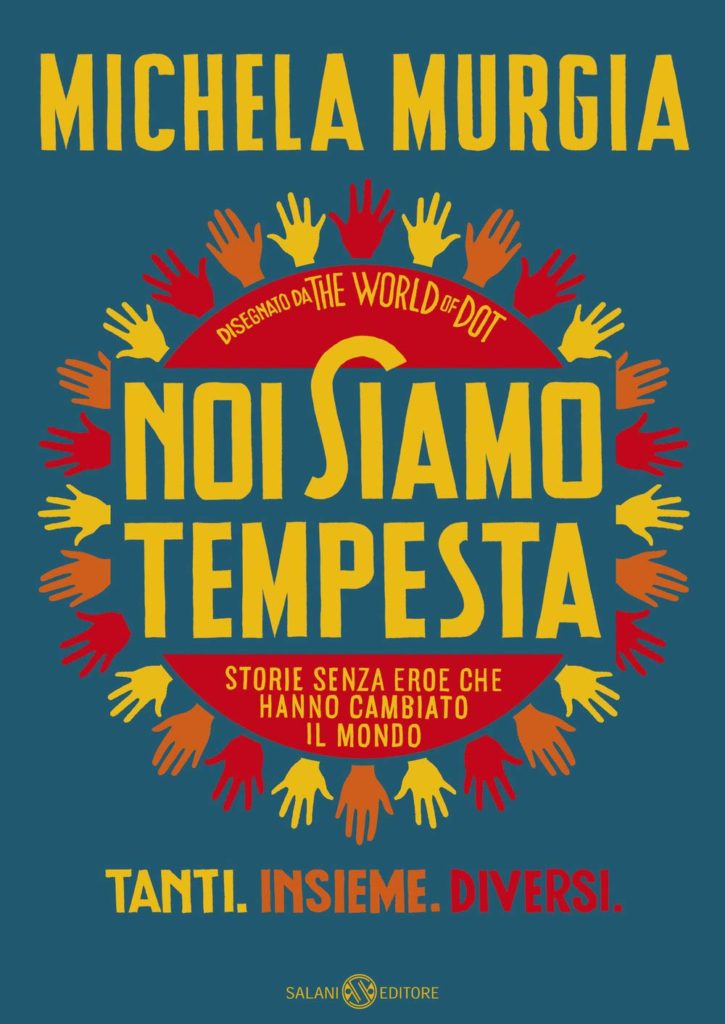

Michela Murgia

Lettura e interpretazione di Luca Formisano.

Testo tratto da Michela Murgia, Noi siamo tempesta, Milano, Salani, 2019.